|

Арам Энфи

Арам Энфи

ТЕОРИЯ

СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ В СВЕТЕ

ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

ЧАСТЬ

- IX-1,2

|

Часть 1|

Часть 2|

Часть 3|

Часть 4|

Часть 5|

Часть 6|

Часть 7|

Часть 8|

Часть 9|

|

Часть 9-1|

Часть 9-2|

Статья

в формате «Word»

Статья

опубликована на сайте Академии Тринитаризма

(М., Эл № 77-6567, публ.28680, 19.10.2023)

АННОТАЦИЯ

Настоящая

статья входит в Цикл-Эннеаду научных исследований, в которых обзорно

рассмотрены наиболее значимые концепции, выдвинутые за всю историю

развития мировой психологической науки. Продемонстрированы вытекающие

с точки зрения идеологических основ этих концепций прямые или

косвенные подтверждения психолого-философской обоснованности ключевых

положений Теории Сущностного Кодирования (ТСК). Показано, что:

1) Положения ТСК установкам основных направлений психологии не

противоречат, а во многом с ними даже совпадают; 2) Разработанная

на основе ключевых положений ТСК Психология Сублимации находится

на переднем крае магистрального пути развития мировой психологической

науки, обогащая её принципиально новой и актуальной методологией. Настоящая

статья входит в Цикл-Эннеаду научных исследований, в которых обзорно

рассмотрены наиболее значимые концепции, выдвинутые за всю историю

развития мировой психологической науки. Продемонстрированы вытекающие

с точки зрения идеологических основ этих концепций прямые или

косвенные подтверждения психолого-философской обоснованности ключевых

положений Теории Сущностного Кодирования (ТСК). Показано, что:

1) Положения ТСК установкам основных направлений психологии не

противоречат, а во многом с ними даже совпадают; 2) Разработанная

на основе ключевых положений ТСК Психология Сублимации находится

на переднем крае магистрального пути развития мировой психологической

науки, обогащая её принципиально новой и актуальной методологией.

Исходя

из того, что стержневым в психологии является «вопрос о моральной

власти» («почему людям следует быть нравственными?»), основное

внимание в настоящей серии уделено именно тем фундаментальным

направлениям психологии, которые оправдывают своё исконное название

«учение о душе» (греч. «психе» - душа; «логос» - слово, учение)

и свою изначально заяв-ленную референцию в качестве «моральной

науки»… Редактор шеститомника «Психология: исследование науки»

(«Psychology: a Study of a Science») известный психолог и философ

Зигмунд Кох (1922-2001), критикуя тенденцию жутчайшего засорения

научного ландшафта современной ему психологии различными видами

её популярно-прикладных направлений, писал: «Психология,

похоже, вступила в эру всеобщей дезориентации... Я считаю, что

для общества будет гораздо лучше, если мы вернём психологию обратно

– в сферу науки...» И поэтому, учитывая адекватность

и актуальность данного директивного утверждения, те сугубо «поведенческие»

психологические концепции и целые направления психологии, которые

полностью игнорируют рассмотрение вопросов духовного и этического

содержания (бихевиоризм, необихевиоризм, бихевиорализм, рефлексология,

моторная теория сознания и т.д.), а также большая часть так называемой

«прикладной психологии» 20-века, которая наводит суету вокруг

порочной финальной цели, легитимирующей необходимость адаптации

психики индивидуума к конвенционально-конформному, а значит нравственно

заведомо ущербному социуму, в настоящей серии статей если и упоминаются,

то не специфицированно, и лишь только с целью их рассмотрения

в ракурсе сугубо критическом... Исходя

из того, что стержневым в психологии является «вопрос о моральной

власти» («почему людям следует быть нравственными?»), основное

внимание в настоящей серии уделено именно тем фундаментальным

направлениям психологии, которые оправдывают своё исконное название

«учение о душе» (греч. «психе» - душа; «логос» - слово, учение)

и свою изначально заяв-ленную референцию в качестве «моральной

науки»… Редактор шеститомника «Психология: исследование науки»

(«Psychology: a Study of a Science») известный психолог и философ

Зигмунд Кох (1922-2001), критикуя тенденцию жутчайшего засорения

научного ландшафта современной ему психологии различными видами

её популярно-прикладных направлений, писал: «Психология,

похоже, вступила в эру всеобщей дезориентации... Я считаю, что

для общества будет гораздо лучше, если мы вернём психологию обратно

– в сферу науки...» И поэтому, учитывая адекватность

и актуальность данного директивного утверждения, те сугубо «поведенческие»

психологические концепции и целые направления психологии, которые

полностью игнорируют рассмотрение вопросов духовного и этического

содержания (бихевиоризм, необихевиоризм, бихевиорализм, рефлексология,

моторная теория сознания и т.д.), а также большая часть так называемой

«прикладной психологии» 20-века, которая наводит суету вокруг

порочной финальной цели, легитимирующей необходимость адаптации

психики индивидуума к конвенционально-конформному, а значит нравственно

заведомо ущербному социуму, в настоящей серии статей если и упоминаются,

то не специфицированно, и лишь только с целью их рассмотрения

в ракурсе сугубо критическом...

Ещё

в 1969 году один из основателей когнитивной психологии Джордж

Армитидж Миллер (1920-2012), выступая в качестве президента Американской

психологической ассоциации (APA), выразил надежду на то, что психология

будет активнее вмешиваться в деятельность по улучшению общественных

отношений: «Научная психология – одно

из самых революционных начинаний в интеллектуальной истории человечества.

Если мы добьёмся существенного прогресса в достижении провозглашённой

цели – понимании, предсказании и контроле психических и поведенческих

явлений, – это будет иметь грандиозные последствия для всех аспектов

жизни общества... Я верю, что воздействие психологии на общество

будет осуществляться не с помощью тех или иных технологий, но

путём духовного влияния, путём формирования новых представлений

о том, что возможно для человека и что для него желательно…»

А два года спустя после выступления Дж. Миллера знаменитый британский

историк и культуролог Кеннет Маккензи Кларк (1903-1983) в своём

президентском обращении к APA высказал мысль о том, что «политических

лидеров следует обязывать к тому, чтобы они принимали и применяли

самую раннюю, совершенную форму психо-технологического, биохимического

вмешательства, которое гарантировало бы положительное использование

власти». Поскольку же в тревожных геополитических

и удручающих социокультурных реалиях современности поиск желающих

оспорить правоту вышеприведённых авторитетных суждений представляется

малоперспективным, то актуальность тщательной проработки психологических

аспектов основанной на онтологическом Законе Совести ТСК возрастает

уже многократно, ибо приобретённые на этой ниве знания способны

стать для всех здравомыслящих людей эффективным инструментом повышения

уровня их компетенций в социальной практике... Ещё

в 1969 году один из основателей когнитивной психологии Джордж

Армитидж Миллер (1920-2012), выступая в качестве президента Американской

психологической ассоциации (APA), выразил надежду на то, что психология

будет активнее вмешиваться в деятельность по улучшению общественных

отношений: «Научная психология – одно

из самых революционных начинаний в интеллектуальной истории человечества.

Если мы добьёмся существенного прогресса в достижении провозглашённой

цели – понимании, предсказании и контроле психических и поведенческих

явлений, – это будет иметь грандиозные последствия для всех аспектов

жизни общества... Я верю, что воздействие психологии на общество

будет осуществляться не с помощью тех или иных технологий, но

путём духовного влияния, путём формирования новых представлений

о том, что возможно для человека и что для него желательно…»

А два года спустя после выступления Дж. Миллера знаменитый британский

историк и культуролог Кеннет Маккензи Кларк (1903-1983) в своём

президентском обращении к APA высказал мысль о том, что «политических

лидеров следует обязывать к тому, чтобы они принимали и применяли

самую раннюю, совершенную форму психо-технологического, биохимического

вмешательства, которое гарантировало бы положительное использование

власти». Поскольку же в тревожных геополитических

и удручающих социокультурных реалиях современности поиск желающих

оспорить правоту вышеприведённых авторитетных суждений представляется

малоперспективным, то актуальность тщательной проработки психологических

аспектов основанной на онтологическом Законе Совести ТСК возрастает

уже многократно, ибо приобретённые на этой ниве знания способны

стать для всех здравомыслящих людей эффективным инструментом повышения

уровня их компетенций в социальной практике...

ЧАСТЬ

- IX-1

КОГНИТИВНАЯ

ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛИНГВИСТИКА

Джордж Миллер,

Джером Брунер, Ульрик Найссер, Герберт Саймон,

Аллен Ньюэлл, Дональд Бродбент, Ноам Хомский, Норберт Винер,

Алан Тюринг, Джон Нейманн, Ричард Аткинсон

В

19-м веке точные законы и вычисления пытался применить к моральной

науке британский философ, социолог и экономист Джон Стюарт Милль

(1806-1873), и с тех пор многие психологи поверили в то, что «отставание

наук о морали можно исправить, применив к ним должным образом

расширенные и обобщённые методы физики и математики, способные

превратить психологию в естественную науку»… Как мы уже писали

об этом в статье настоящей серии «Прагматизм», в 1887 г. сподвижник

Уильяма Джеймса Чарльз Сандерс Пирс задал центральный вопрос современной

когнитивной науки: «Может ли машина думать как человек?», а самый

важный и продуктивный подход к познанию вырос на волне создания

искусственного интеллекта посредством изобретения компьютера... В

19-м веке точные законы и вычисления пытался применить к моральной

науке британский философ, социолог и экономист Джон Стюарт Милль

(1806-1873), и с тех пор многие психологи поверили в то, что «отставание

наук о морали можно исправить, применив к ним должным образом

расширенные и обобщённые методы физики и математики, способные

превратить психологию в естественную науку»… Как мы уже писали

об этом в статье настоящей серии «Прагматизм», в 1887 г. сподвижник

Уильяма Джеймса Чарльз Сандерс Пирс задал центральный вопрос современной

когнитивной науки: «Может ли машина думать как человек?», а самый

важный и продуктивный подход к познанию вырос на волне создания

искусственного интеллекта посредством изобретения компьютера...

В

1943 г. пионеры кибернетики Норберт Винер (1894-1964), Артуро Розенблют

(1900-1970) и Джулиан Бигелоу (1913-2003) в своей работе «Поведение,

цель и телеология» определили Принцип информационной обратной связи

в качестве общего и универсального для всех целенаправленных систем

- как искусственных, так и живых. Основополагающей работой в области

когнитивной психологии стала опубликованная в 1956 году книга крупнейшего

исследователя когнитивных процессов, американского психолога Джерома

Сеймура Брунера (1915-2016) «Исследование мышления». А официально

принятую дату, с которой в психологии стартовала «когнитивная революция»,

определила встреча 11 сентября 1956 года в Массачусетском технологическом

институте (МТИ) группы инженеров-электронщиков, занимающихся информационной

теорией, среди которых были Джордж Армитидж Миллер (1920–2012),

Аллен Ньюэлл (1927-1992), Герберт Александр Саймон (1916–2001) и

Ноам Хомский (р. 1928): именно данная встреча и дала толчок к разработке

строгого и точного языка компьютерного программирования, который

отчётливо сформулировали в 1958 году Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон

и Джон Клиффорд Шоу (1922-1991). И вот, именно эти «три когнитивистских

кита» - язык компьютерного программирования, принцип информационной

обратной связи и эмпирические разработки в области когнитивных процессов

Джерома Брунера - как раз таки и легли в основу дисциплины под названием

«когнитивная психология», которая стала сегодня едва ли не самым

влиятельным и перспективным направлением мировой психологической

науки... [1][2][3][4]. В

1943 г. пионеры кибернетики Норберт Винер (1894-1964), Артуро Розенблют

(1900-1970) и Джулиан Бигелоу (1913-2003) в своей работе «Поведение,

цель и телеология» определили Принцип информационной обратной связи

в качестве общего и универсального для всех целенаправленных систем

- как искусственных, так и живых. Основополагающей работой в области

когнитивной психологии стала опубликованная в 1956 году книга крупнейшего

исследователя когнитивных процессов, американского психолога Джерома

Сеймура Брунера (1915-2016) «Исследование мышления». А официально

принятую дату, с которой в психологии стартовала «когнитивная революция»,

определила встреча 11 сентября 1956 года в Массачусетском технологическом

институте (МТИ) группы инженеров-электронщиков, занимающихся информационной

теорией, среди которых были Джордж Армитидж Миллер (1920–2012),

Аллен Ньюэлл (1927-1992), Герберт Александр Саймон (1916–2001) и

Ноам Хомский (р. 1928): именно данная встреча и дала толчок к разработке

строгого и точного языка компьютерного программирования, который

отчётливо сформулировали в 1958 году Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон

и Джон Клиффорд Шоу (1922-1991). И вот, именно эти «три когнитивистских

кита» - язык компьютерного программирования, принцип информационной

обратной связи и эмпирические разработки в области когнитивных процессов

Джерома Брунера - как раз таки и легли в основу дисциплины под названием

«когнитивная психология», которая стала сегодня едва ли не самым

влиятельным и перспективным направлением мировой психологической

науки... [1][2][3][4].

Один из ведущих когнитивистов, Джордж Миллер, работая

преимущественно в МТИ, а также в Гарвардском и Принстонском университетах,

разработал математические методы анализа психических процессов.

Книга Миллера «Язык и коммуникация», представляя собой научное исследование

языка с упором на количественные данные, была основана на математической

модели теории информации её создателя Клода Элвуда Шеннона (1916-2001).

А статья Миллера «Магическое число семь, плюс и минус два: некоторые

ограничения нашей способности к переработке информации» стала вехой

в развитии когнитивистики, поскольку статья привлекла внимание учёных

к ограничениям человеческого внимания и краткосрочной памяти, создав

условия для первой волны исследований по психологии переработки

информации. Совместно с Ноамом Хомским Миллер внёс также свой весомый

вклад в развитие психолингвистики, в основе которой, как известно,

также лежат многие положения из области когнитивной психологии.

С точки зрения трансформационной грамматики Хомского, бесконечная

созидательность и подвижность языка обеспечивает ему роль уникальной

программирующей системы, управляемой универсальными для всех людей

правилами, что перекликается уже и с ключевыми тезисами «понимающей

психологии» Вильгельма Дильтея... [5][6][7][8][9][10][11][12][13][23]

Один из ведущих когнитивистов, Джордж Миллер, работая

преимущественно в МТИ, а также в Гарвардском и Принстонском университетах,

разработал математические методы анализа психических процессов.

Книга Миллера «Язык и коммуникация», представляя собой научное исследование

языка с упором на количественные данные, была основана на математической

модели теории информации её создателя Клода Элвуда Шеннона (1916-2001).

А статья Миллера «Магическое число семь, плюс и минус два: некоторые

ограничения нашей способности к переработке информации» стала вехой

в развитии когнитивистики, поскольку статья привлекла внимание учёных

к ограничениям человеческого внимания и краткосрочной памяти, создав

условия для первой волны исследований по психологии переработки

информации. Совместно с Ноамом Хомским Миллер внёс также свой весомый

вклад в развитие психолингвистики, в основе которой, как известно,

также лежат многие положения из области когнитивной психологии.

С точки зрения трансформационной грамматики Хомского, бесконечная

созидательность и подвижность языка обеспечивает ему роль уникальной

программирующей системы, управляемой универсальными для всех людей

правилами, что перекликается уже и с ключевыми тезисами «понимающей

психологии» Вильгельма Дильтея... [5][6][7][8][9][10][11][12][13][23]

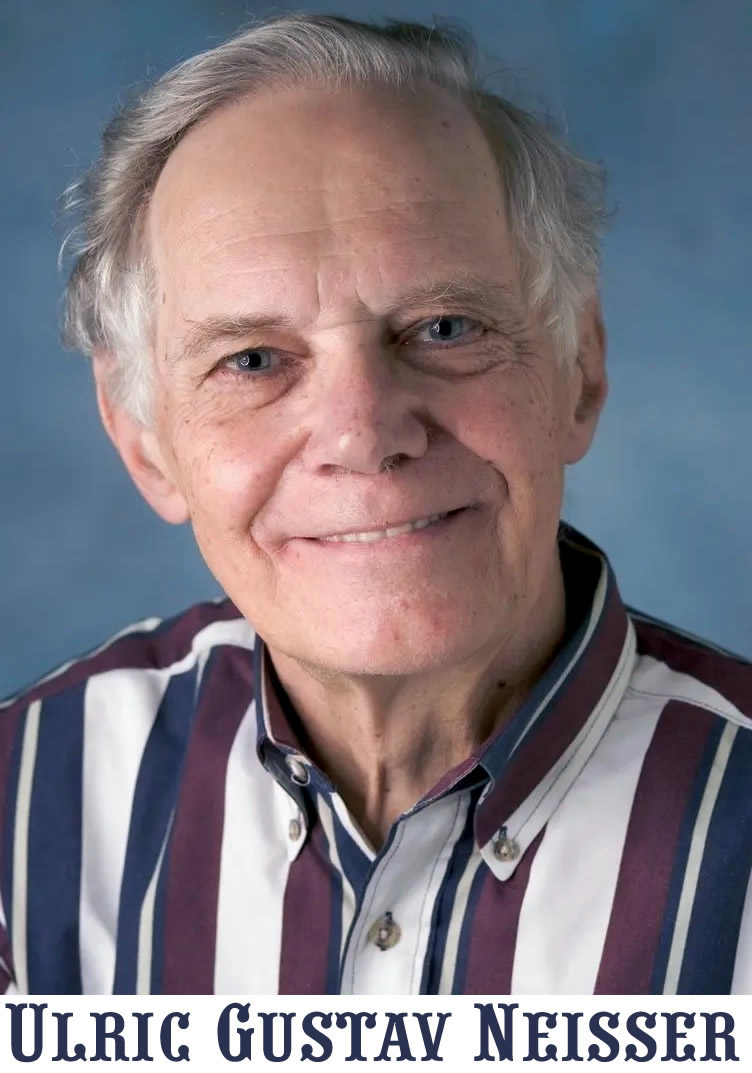

Для

развития когнитивной психологии очень важно было дать адекватную

интерпретацию познавательной деятельности, ибо она затрагивает весь

спектр перцептивных, мнемических и мыслительных процессов. Американский

когнитивный необихевиорист Эдвард Чейс Толмен (1886-1959), основой

научения считал организацию и кодирование информации, а немецко-американский

психолог Ульрик Рихард Густав Найссер (1928-2012) определил познание

как «процесс, при помощи которого входящие

сенсорные данные подвергаются трансформации, редукции, обработке,

накоплению, воспроизведению и дальнейшему использованию...»

И вот, в качестве реализации этих установочных определений как раз

и были сконструированы самые первые компьютеры - именно как обучающиеся

машины. В создании таких машин участвовали многие психологи и инженеры,

но наибольших успехов достигли американский психолог Кларк Леонард

Халл (1884-1952), который разработал теорию обучения с упором на

количественные данные, и английский математик, логик и криптограф

Алан Мэтисон Тьюринг (1912-1954), продемонстрировавший в 1936 году

абстрактную вычислительную «Машину Тьюринга», в которой впервые

была осуществлена формализация понятия «алгоритм», и которую поэтому

можно считать первой работающей моделью компьютера общего назначения,

поведение которого определяется не «железом», а именно программой.

Ну а в дальнейшем был сделан шаг от искусственного интеллекта Тьюринга,

который, хотя и умел «мыслить», но делал это не как человек, к компьютерной

имитации мышления и поведения именно человека, что принципиально

важно, ибо чистый искусственный интеллект к сфере психологии не

относится. Общепринятую же компьютерную архитектуру разработал венгеро-американский

математик Джон фон Нейманн (1903-1957), что позволило когнитивистам

заменить прежнюю рефлекторную модель мозга на компьютерную. И вот,

воодушевившись всеми этими достижениями, английский психолог Дональд

Бродбент (1926–1993) счёл уже возможным заявить, что «психология

должна думать о входящих ощущениях не как о стимулах, а как об информации…»,

Ульрик Найссер определил когнитивную систему человека как «имеющую

устройства ввода, хранения и вывода информации с учетом её пропускной

способности», а известный американский профессор психологии

и когнитивных наук Ричард Чатем Аткинсон (р. 1929) прямо высказал

мысль о том, что «психику человека можно

трактовать как систему, предназначенную для переработки информации.»

[14][15] Для

развития когнитивной психологии очень важно было дать адекватную

интерпретацию познавательной деятельности, ибо она затрагивает весь

спектр перцептивных, мнемических и мыслительных процессов. Американский

когнитивный необихевиорист Эдвард Чейс Толмен (1886-1959), основой

научения считал организацию и кодирование информации, а немецко-американский

психолог Ульрик Рихард Густав Найссер (1928-2012) определил познание

как «процесс, при помощи которого входящие

сенсорные данные подвергаются трансформации, редукции, обработке,

накоплению, воспроизведению и дальнейшему использованию...»

И вот, в качестве реализации этих установочных определений как раз

и были сконструированы самые первые компьютеры - именно как обучающиеся

машины. В создании таких машин участвовали многие психологи и инженеры,

но наибольших успехов достигли американский психолог Кларк Леонард

Халл (1884-1952), который разработал теорию обучения с упором на

количественные данные, и английский математик, логик и криптограф

Алан Мэтисон Тьюринг (1912-1954), продемонстрировавший в 1936 году

абстрактную вычислительную «Машину Тьюринга», в которой впервые

была осуществлена формализация понятия «алгоритм», и которую поэтому

можно считать первой работающей моделью компьютера общего назначения,

поведение которого определяется не «железом», а именно программой.

Ну а в дальнейшем был сделан шаг от искусственного интеллекта Тьюринга,

который, хотя и умел «мыслить», но делал это не как человек, к компьютерной

имитации мышления и поведения именно человека, что принципиально

важно, ибо чистый искусственный интеллект к сфере психологии не

относится. Общепринятую же компьютерную архитектуру разработал венгеро-американский

математик Джон фон Нейманн (1903-1957), что позволило когнитивистам

заменить прежнюю рефлекторную модель мозга на компьютерную. И вот,

воодушевившись всеми этими достижениями, английский психолог Дональд

Бродбент (1926–1993) счёл уже возможным заявить, что «психология

должна думать о входящих ощущениях не как о стимулах, а как об информации…»,

Ульрик Найссер определил когнитивную систему человека как «имеющую

устройства ввода, хранения и вывода информации с учетом её пропускной

способности», а известный американский профессор психологии

и когнитивных наук Ричард Чатем Аткинсон (р. 1929) прямо высказал

мысль о том, что «психику человека можно

трактовать как систему, предназначенную для переработки информации.»

[14][15]

Охватывая

в психосфере человека процессы как сознательные, так и бессознательные,

когнитивная психология и правда во многом основывается на аналогии

между преобразованием информации в вычислительном устройстве и осуществлением

познавательной деятельности у людей, в информационной структуре

которых были в этой связи выделены многочисленные блоки познавательного

и исполнительного функционала, включая оперативную и долговременную

память. Таким образом, концепция переработки информации наконец-то

придала психологии долгожданные качества естественной науки, ибо

она стала уже оперировать такими понятиями, как «кодировка», «поисковая

система», «воспроизведение», «паттерн распознавания» и другими,

связанными с информационными структурами и операциями, вполне описываемыми

точным математическим языком. Ну а само понятие «информация» позволило

психологам преодолеть трудности картезианского дуализма касательно

идеи нефизической природы мысли, ибо, не являясь чем-то физическим/вещественным,

информация представляет собой всё же нечто вполне реальное: «Информация

- это информация, а не материя или энергия» (Норберт

Винер). [16] Охватывая

в психосфере человека процессы как сознательные, так и бессознательные,

когнитивная психология и правда во многом основывается на аналогии

между преобразованием информации в вычислительном устройстве и осуществлением

познавательной деятельности у людей, в информационной структуре

которых были в этой связи выделены многочисленные блоки познавательного

и исполнительного функционала, включая оперативную и долговременную

память. Таким образом, концепция переработки информации наконец-то

придала психологии долгожданные качества естественной науки, ибо

она стала уже оперировать такими понятиями, как «кодировка», «поисковая

система», «воспроизведение», «паттерн распознавания» и другими,

связанными с информационными структурами и операциями, вполне описываемыми

точным математическим языком. Ну а само понятие «информация» позволило

психологам преодолеть трудности картезианского дуализма касательно

идеи нефизической природы мысли, ибо, не являясь чем-то физическим/вещественным,

информация представляет собой всё же нечто вполне реальное: «Информация

- это информация, а не материя или энергия» (Норберт

Винер). [16]

Понятно,

что при переработке информации, запущенная для этого программа должна

быть предельно точной и вполне однозначно специфицирующей все процессы

в психосфере человека. А поэтому когнитивный подход изначально уже

принимает ряд аксиоматических предпосылок: Понятно,

что при переработке информации, запущенная для этого программа должна

быть предельно точной и вполне однозначно специфицирующей все процессы

в психосфере человека. А поэтому когнитивный подход изначально уже

принимает ряд аксиоматических предпосылок:

1. Представление

о поэтапной переработке информации, т.е. о том, что стимулы внешнего

мира проходят внутри психики через ряд последовательных преобразований.

При этом, британско-канадский психолог Фергус Крейк (р. 1935) и

его канадский коллега Роберт Локхард разработали теорию уровней

переработки информации, согласно которой, в частности, кратковременная

и долговременная память, рассматриваются в когнитивистике как процессы,

допускающие возможность различных способов кодирования информации.

[17] 1. Представление

о поэтапной переработке информации, т.е. о том, что стимулы внешнего

мира проходят внутри психики через ряд последовательных преобразований.

При этом, британско-канадский психолог Фергус Крейк (р. 1935) и

его канадский коллега Роберт Локхард разработали теорию уровней

переработки информации, согласно которой, в частности, кратковременная

и долговременная память, рассматриваются в когнитивистике как процессы,

допускающие возможность различных способов кодирования информации.

[17]

2. Допущение

об ограниченной ёмкости системы переработки информации. Именно ограничения

в возможностях человека осваивать новую информацию и преобразовывать

уже существующую заставляет искать наиболее эффективные и адекватные

способы работы с ней. 2. Допущение

об ограниченной ёмкости системы переработки информации. Именно ограничения

в возможностях человека осваивать новую информацию и преобразовывать

уже существующую заставляет искать наиболее эффективные и адекватные

способы работы с ней.

3. Вводится

постулат о кодировании информации в психике, согласно которому внешний

мир отражается в психике в особой форме, которую невозможно свести

к свойствам стимуляции. 3. Вводится

постулат о кодировании информации в психике, согласно которому внешний

мир отражается в психике в особой форме, которую невозможно свести

к свойствам стимуляции.

Относительно

этой третьей предпосылки следует сказать ещё, что в области психологии

понимание процессов переработки информации фундаментально связано

с кодировочной концепцией репрезентации, а форматом кодирования

в когнитивной психологии является Ментальная Репрезентация (МР).

При этом, «экологический подход» в когнитивистике подразумевает

под МР внутренний (психический, ментальный) образ как отражение

определённых качеств внешнего мира, а в информационном подходе,

где центральными объяснительными конструктами являются процессы

кодирования, под МР понимается результат/содержание процессов декодирования.

Но с расширением предметной области исследований у чисто информационного

подхода обнаружилась его дефицитарность, особенно при анализе речевой

деятельности, мышления, долговременной памяти и структуры интеллекта:

стало очевидным, что «компьютерный мозг» оперирует лишь синтаксисом

репрезентаций, но не имеет никакого понятия об их семантике. Поэтому

когнитивисты стали прибегать к поддержке со стороны положений Генетической

психологии создателя теории когнитивного развития, швейцарского

психолога Жана Вильяма Фрица Пиаже (1896-1980), а также к использованию

различных подходов из области Понимающей психологи, в том числе

- к наработкам Культурноисторической школы, развиваемой последователями

Льва Выготского, и прежде всего Александром Лурией. [18][19][20]

Существуют две независимых системы репрезентации - образная и вербальная,

а социальные репрезентации изучаются преимущественно в социологии

и в социальной психологии, речь о которой пойдёт в следующей части

настоящей статьи... Относительно

этой третьей предпосылки следует сказать ещё, что в области психологии

понимание процессов переработки информации фундаментально связано

с кодировочной концепцией репрезентации, а форматом кодирования

в когнитивной психологии является Ментальная Репрезентация (МР).

При этом, «экологический подход» в когнитивистике подразумевает

под МР внутренний (психический, ментальный) образ как отражение

определённых качеств внешнего мира, а в информационном подходе,

где центральными объяснительными конструктами являются процессы

кодирования, под МР понимается результат/содержание процессов декодирования.

Но с расширением предметной области исследований у чисто информационного

подхода обнаружилась его дефицитарность, особенно при анализе речевой

деятельности, мышления, долговременной памяти и структуры интеллекта:

стало очевидным, что «компьютерный мозг» оперирует лишь синтаксисом

репрезентаций, но не имеет никакого понятия об их семантике. Поэтому

когнитивисты стали прибегать к поддержке со стороны положений Генетической

психологии создателя теории когнитивного развития, швейцарского

психолога Жана Вильяма Фрица Пиаже (1896-1980), а также к использованию

различных подходов из области Понимающей психологи, в том числе

- к наработкам Культурноисторической школы, развиваемой последователями

Льва Выготского, и прежде всего Александром Лурией. [18][19][20]

Существуют две независимых системы репрезентации - образная и вербальная,

а социальные репрезентации изучаются преимущественно в социологии

и в социальной психологии, речь о которой пойдёт в следующей части

настоящей статьи...

Ну

а сейчас уже попробуем сопоставить всё изложенное с положениями

концепта ТСК: Ну

а сейчас уже попробуем сопоставить всё изложенное с положениями

концепта ТСК:

1. Утверждение

многих ведущих когнитивистов (Дональда Бродбента, Ульрика Найссера,

Ричарда Аткинсона и других) относительно того, что «психику человека

можно трактовать как систему, предназначенную для переработки информации…»,

созвучно базисным идеологическим установкам всего концепта ТСК,

что можно понять уже из его вводных положений: 1. Утверждение

многих ведущих когнитивистов (Дональда Бродбента, Ульрика Найссера,

Ричарда Аткинсона и других) относительно того, что «психику человека

можно трактовать как систему, предназначенную для переработки информации…»,

созвучно базисным идеологическим установкам всего концепта ТСК,

что можно понять уже из его вводных положений:

I. Организм

человека с его генетическим аппаратом, нервной, эндокринной, иммунной,

гуморальной и другими системами представляет собой одну единую,

чрезвычайно сложную и развитую информационно-сетевую структуру (INS),

находящуюся под постоянным экзобиологическим контролем со стороны

Эволюционно Направляющих Сил (ЭНС). I. Организм

человека с его генетическим аппаратом, нервной, эндокринной, иммунной,

гуморальной и другими системами представляет собой одну единую,

чрезвычайно сложную и развитую информационно-сетевую структуру (INS),

находящуюся под постоянным экзобиологическим контролем со стороны

Эволюционно Направляющих Сил (ЭНС).

II. В

INS входит также и полный комплекс всей человеческой психосферы,

которая функционирует на основании хотя и ясно людьми не осознаваемых,

но вполне реальных, то есть достаточно хорошо поддающихся научной

верификации и субстанциональной идентификации специфичных кодовых

механизмов, имеющих в организме каждого человека свой точно обозначенный

физиологический субстрат. II. В

INS входит также и полный комплекс всей человеческой психосферы,

которая функционирует на основании хотя и ясно людьми не осознаваемых,

но вполне реальных, то есть достаточно хорошо поддающихся научной

верификации и субстанциональной идентификации специфичных кодовых

механизмов, имеющих в организме каждого человека свой точно обозначенный

физиологический субстрат.

III.

Наряду с контролем экзобиологическим, каждый человек подвергается

со стороны ЭНС также и контролю экзопсихологическому, осуществляемому

именно таким образом, чтобы люди могли с максимальной эффективностью

модифицировать и совершенствовать своё эволюционное развитие, в

первую очередь - этическое. [21] III.

Наряду с контролем экзобиологическим, каждый человек подвергается

со стороны ЭНС также и контролю экзопсихологическому, осуществляемому

именно таким образом, чтобы люди могли с максимальной эффективностью

модифицировать и совершенствовать своё эволюционное развитие, в

первую очередь - этическое. [21]

В концепте

ТСК постоянно подчёркивается мысль о том, что информационная система

организма человека (ИСОЧ) устроена чрезвычайно сложно, тонко и сбалансированно,

и что каждый человек обладает своей индивидуальной психофизической

конституцией, своим неповторимым набором хромосом, своими личными

биоритмами и т.д... Но, с точки зрения сугубо психологической, наиболее

важное значение в структуре ИСОЧ имеют, конечно, механизмы психоэндокринной

регуляции, за счёт которых гормоны, как главные «психо-информационные

агенты», с одной стороны, буквально «дирижируют» всеми эмоциональными

и поведенческими реакциями людей, а с другой - чётко фиксируют и

контролируют едва заметную «сущностную динамику», которая начинает

зарождаться уже в самых потаённых глубинах человеческой психики...

Всё больше интересных фактов мы узнаём об информационной роли гормонов

в различных сущностных ситуациях и состояниях: мелатонина - в духовных

переживаниях человека, прогестерона - в чувстве родительской любви

и в заботе о потомстве, окситоцина - в укреплении индивидуальных

привязанностях, вазопрессина – в корпоративной солидарности, дофамина

и норадреналина - в сохранении устойчивых любовных взаимоотношений

и преданности, серотонина – в регулировании социального поведения,

диметилтриптамина (DMT) - в формировании различных «экстатических»

и «мистических» состояний и т.д... В концепте

ТСК постоянно подчёркивается мысль о том, что информационная система

организма человека (ИСОЧ) устроена чрезвычайно сложно, тонко и сбалансированно,

и что каждый человек обладает своей индивидуальной психофизической

конституцией, своим неповторимым набором хромосом, своими личными

биоритмами и т.д... Но, с точки зрения сугубо психологической, наиболее

важное значение в структуре ИСОЧ имеют, конечно, механизмы психоэндокринной

регуляции, за счёт которых гормоны, как главные «психо-информационные

агенты», с одной стороны, буквально «дирижируют» всеми эмоциональными

и поведенческими реакциями людей, а с другой - чётко фиксируют и

контролируют едва заметную «сущностную динамику», которая начинает

зарождаться уже в самых потаённых глубинах человеческой психики...

Всё больше интересных фактов мы узнаём об информационной роли гормонов

в различных сущностных ситуациях и состояниях: мелатонина - в духовных

переживаниях человека, прогестерона - в чувстве родительской любви

и в заботе о потомстве, окситоцина - в укреплении индивидуальных

привязанностях, вазопрессина – в корпоративной солидарности, дофамина

и норадреналина - в сохранении устойчивых любовных взаимоотношений

и преданности, серотонина – в регулировании социального поведения,

диметилтриптамина (DMT) - в формировании различных «экстатических»

и «мистических» состояний и т.д...

2. Сформулированный

Норбертом Винером, Артуро Розенблютом и Джулианом Бигелоу «Принцип

информационной обратной связи» органично вписан в концепт ТСК и

задействован в нём в самой полной мере... В своей статье «Гормоны

и Бессознательное (Информационная Роль Гормонов, Установка Личности

и Ситуации)», которая послужила безусловно ключевым медико-психологическим

источником для создания ТСК, её автор, профессор А. И. Белкин* писал: 2. Сформулированный

Норбертом Винером, Артуро Розенблютом и Джулианом Бигелоу «Принцип

информационной обратной связи» органично вписан в концепт ТСК и

задействован в нём в самой полной мере... В своей статье «Гормоны

и Бессознательное (Информационная Роль Гормонов, Установка Личности

и Ситуации)», которая послужила безусловно ключевым медико-психологическим

источником для создания ТСК, её автор, профессор А. И. Белкин* писал:

«Рассмотрим

роль гормонов в бессознательных процессах на клинических примерах.

Условно выделим четыре типа ситуаций, в которых осуществляется поведение

человека. Для обозначения ситуаций воспользуемся ранее использованными

греческими буквами: альфа, бета, гамма и дельта. Альфа-ситуации

представляют собой широкий набор внешних фонов и соответствующих

им генетически предопределенных способов реагирования. Речь, можно

сказать, идет об участии гормонов в генетически запрограммированных

формах поведения. Это значит, что поведение в условиях данной ситуации

характерно для человека независимо от его расовых, этнических, религиозных,

политических и других обстоятельств. Таким образом, основной информационной

структурой, регулирующей поведение человека в альфа-ситуации, является

хромосомно-генная система. «Рассмотрим

роль гормонов в бессознательных процессах на клинических примерах.

Условно выделим четыре типа ситуаций, в которых осуществляется поведение

человека. Для обозначения ситуаций воспользуемся ранее использованными

греческими буквами: альфа, бета, гамма и дельта. Альфа-ситуации

представляют собой широкий набор внешних фонов и соответствующих

им генетически предопределенных способов реагирования. Речь, можно

сказать, идет об участии гормонов в генетически запрограммированных

формах поведения. Это значит, что поведение в условиях данной ситуации

характерно для человека независимо от его расовых, этнических, религиозных,

политических и других обстоятельств. Таким образом, основной информационной

структурой, регулирующей поведение человека в альфа-ситуации, является

хромосомно-генная система.

Однако

в реализации соответствующей программы участвует гормональная информация,

выступающая в роли активатора, тормоза или модулятора определенной

поведенческой реакции, а порой и ее энергетической базы. Подобное

действие гормона как посредника между раздражителями окружающей

среды (ситуацией) и характером реагирования (время наступления реакции,

ее сила, направленность) уменьшает "жесткость" генетически

запрограммированных форм поведения личности и увеличивает степень

ее свободы…» Однако

в реализации соответствующей программы участвует гормональная информация,

выступающая в роли активатора, тормоза или модулятора определенной

поведенческой реакции, а порой и ее энергетической базы. Подобное

действие гормона как посредника между раздражителями окружающей

среды (ситуацией) и характером реагирования (время наступления реакции,

ее сила, направленность) уменьшает "жесткость" генетически

запрограммированных форм поведения личности и увеличивает степень

ее свободы…»

На первый

взгляд может показаться, что для обнаружения и последующего изучения

механизмов сущностного кодирования альфа-ситуации сами по себе большого

интереса представлять не могут. Но, с другой стороны, поскольку

все подобные ситуации имеют непосредственное отношение к «инстинктивной

сфере» человека, то не лишним будет учесть следующую авторитетную

реплику Карла Густава Юнга: «Инстинктивное

желание всегда и неизбежно связано с чем-то в природе мировоззрения,

каким бы архаическим и тусклым это что-то ни было, инстинкт заставляет

человека думать, и, если он не думает по своей собственной воле,

возникает принудительное мышление, ибо два полюса психики, физиологический

и духовный, неразрывны». (Карл Густав Юнг, «Очерки

о современных событиях») На первый

взгляд может показаться, что для обнаружения и последующего изучения

механизмов сущностного кодирования альфа-ситуации сами по себе большого

интереса представлять не могут. Но, с другой стороны, поскольку

все подобные ситуации имеют непосредственное отношение к «инстинктивной

сфере» человека, то не лишним будет учесть следующую авторитетную

реплику Карла Густава Юнга: «Инстинктивное

желание всегда и неизбежно связано с чем-то в природе мировоззрения,

каким бы архаическим и тусклым это что-то ни было, инстинкт заставляет

человека думать, и, если он не думает по своей собственной воле,

возникает принудительное мышление, ибо два полюса психики, физиологический

и духовный, неразрывны». (Карл Густав Юнг, «Очерки

о современных событиях»)

Все альфа-ситуации

могут быть описаны (хотя и чисто схематически, но, тем не менее,

достаточно адекватно) с помощью следующей «фотографической модели»:

мозг - «фотографическая пластина», раздражители внешней среды -

«световое воздействие», гормоны - «проявители и закрепители» определённого

вида психической деятельности. Разумеется, подобная модель даёт

нам не слишком много в плане «сущностном», но поскольку упомянутое

профессором Белкиным воздействие гормонов, «уменьшающее жесткость

генетически запрограммированных форм поведения личности и увеличивающее

степень её свободы» должно быть (уже по определению) «над-личностным»,

то отсюда следует, что «проявители и закрепители» предложенной модели

- нейропептиды - обладают также и некими дополнительными свойствами,

позволяющими им коррелировать поведенческие реакции человека также

и на уровне сущностном. Все альфа-ситуации

могут быть описаны (хотя и чисто схематически, но, тем не менее,

достаточно адекватно) с помощью следующей «фотографической модели»:

мозг - «фотографическая пластина», раздражители внешней среды -

«световое воздействие», гормоны - «проявители и закрепители» определённого

вида психической деятельности. Разумеется, подобная модель даёт

нам не слишком много в плане «сущностном», но поскольку упомянутое

профессором Белкиным воздействие гормонов, «уменьшающее жесткость

генетически запрограммированных форм поведения личности и увеличивающее

степень её свободы» должно быть (уже по определению) «над-личностным»,

то отсюда следует, что «проявители и закрепители» предложенной модели

- нейропептиды - обладают также и некими дополнительными свойствами,

позволяющими им коррелировать поведенческие реакции человека также

и на уровне сущностном.

Не подлежит

никакому сомнению и то, что отношения между гормональной информацией

и поведенческими реакциями человека, о которых говорит профессор

Белкин, обязательно, как и во всех других природных информационных

системах, должны быть построены по принципу обратной информационной

связи, благодаря чему запуск в организме человека сложнейших механизмов

сущностного кодирования как раз и обеспечивается... Не подлежит

никакому сомнению и то, что отношения между гормональной информацией

и поведенческими реакциями человека, о которых говорит профессор

Белкин, обязательно, как и во всех других природных информационных

системах, должны быть построены по принципу обратной информационной

связи, благодаря чему запуск в организме человека сложнейших механизмов

сущностного кодирования как раз и обеспечивается...

Ну а

кроме того, по принципу обратной информационной связи эндокринная

система человека самым тесным образом взаимодействует также и с

его нервной и иммунной системами, причём связь эта осуществляется

посредством именно «сущностноносных» пептидных гормонов... Ну а

кроме того, по принципу обратной информационной связи эндокринная

система человека самым тесным образом взаимодействует также и с

его нервной и иммунной системами, причём связь эта осуществляется

посредством именно «сущностноносных» пептидных гормонов...

Далее,

профессор А. И. Белкин пишет: Далее,

профессор А. И. Белкин пишет:

«Совсем

иные клинические примеры встают перед нами в гамма-ситуации. Ее

отличительная черта - в огромном количестве индивидуальных субъективно-психологических

установок и внешних обстоятельств. Гамма-ситуации, как правило,

осознаются человеком. Субъект может сформулировать свое желание,

цель, характер действий, сознательно повторять их неограниченное

число раз и т. д. Можно сказать, что гамма-ситуации - это в значительной

мере ритуализованные формы поведения человека в обществе, основанные

на знании им многочисленных рекомендаций, правил, запретов, условностей,

норм и предписаний, используемых для достижения готовых целей. «Совсем

иные клинические примеры встают перед нами в гамма-ситуации. Ее

отличительная черта - в огромном количестве индивидуальных субъективно-психологических

установок и внешних обстоятельств. Гамма-ситуации, как правило,

осознаются человеком. Субъект может сформулировать свое желание,

цель, характер действий, сознательно повторять их неограниченное

число раз и т. д. Можно сказать, что гамма-ситуации - это в значительной

мере ритуализованные формы поведения человека в обществе, основанные

на знании им многочисленных рекомендаций, правил, запретов, условностей,

норм и предписаний, используемых для достижения готовых целей.

Природа

только в человека вложила удивительную способность к целенаправленной

регуляции многих систем и органов, способность к воображению и целенаправленному

мышлению, способность сознательно воздействовать на свою сенсорную

и телесную организацию, перестраивать их не только функционально,

но и морфологически, расширяя диапазон адаптационных возможностей... Природа

только в человека вложила удивительную способность к целенаправленной

регуляции многих систем и органов, способность к воображению и целенаправленному

мышлению, способность сознательно воздействовать на свою сенсорную

и телесную организацию, перестраивать их не только функционально,

но и морфологически, расширяя диапазон адаптационных возможностей...

К этому

типу ситуаций близок известный феномен функциональной карликовости.

Ребенок, которого в семье постоянно третируют (бьют, оскорбляют,

осыпают угрозами) перестает расти. Лабораторные исследования обнаружили,

что у таких детей снижены показатели гормона роста. Порой сама жизнь

доказывает, что этот дефект имеет психогенную природу: стоит ребенку

на длительный период сменить домашнюю обстановку, например, попасть

в хороший детский лагерь, и он начинает расти, как говорят, на «дрожжах».

Казалось бы, сама собой напрашивается идея искусственно восполнять

недостаток гормонов. Но, как показывает опыт, психотропный эффект

привнесенного извне гормона пропадает «вхолостую». Процессы роста

не активизируются. К этому

типу ситуаций близок известный феномен функциональной карликовости.

Ребенок, которого в семье постоянно третируют (бьют, оскорбляют,

осыпают угрозами) перестает расти. Лабораторные исследования обнаружили,

что у таких детей снижены показатели гормона роста. Порой сама жизнь

доказывает, что этот дефект имеет психогенную природу: стоит ребенку

на длительный период сменить домашнюю обстановку, например, попасть

в хороший детский лагерь, и он начинает расти, как говорят, на «дрожжах».

Казалось бы, сама собой напрашивается идея искусственно восполнять

недостаток гормонов. Но, как показывает опыт, психотропный эффект

привнесенного извне гормона пропадает «вхолостую». Процессы роста

не активизируются.

Предпринимались

и другие логичные, на первый взгляд, попытки воздействовать на организм,

нормализуя психическое состояние маленьких пациентов. Ведь мы уверены,

что первоисточником зла являются именно тяжелые психические травмы.

Однако психотерапия улучшает общее состояние ребенка, но никак не

ускоряет его рост. Изменения, зачастую значительные, происходят

только тогда, когда мы подвергаем пациента двойному воздействию:

и психоаналитически ориентированной терапии, и гормональному воздействию

одновременно. Предпринимались

и другие логичные, на первый взгляд, попытки воздействовать на организм,

нормализуя психическое состояние маленьких пациентов. Ведь мы уверены,

что первоисточником зла являются именно тяжелые психические травмы.

Однако психотерапия улучшает общее состояние ребенка, но никак не

ускоряет его рост. Изменения, зачастую значительные, происходят

только тогда, когда мы подвергаем пациента двойному воздействию:

и психоаналитически ориентированной терапии, и гормональному воздействию

одновременно.

Таким

образом, участие гормона в реализации направленных изменений в соматической

и психической сферах тесно переплетается с бинарностью гормонального

эффекта. Сущность последнего заключается в том, что молекула гормона,

которая несет информацию в мозг, не только формирует соответствующую

поведенческую реакцию, но и обеспечивает на уровне целого организма

ее реализацию. О бинарности действия гормона можно говорить лишь

в случаях, когда психические сдвиги и соматические изменения синхронизированы

во времени и направлены на достижение одной и той же конечной цели

- адаптации организма. Таким

образом, участие гормона в реализации направленных изменений в соматической

и психической сферах тесно переплетается с бинарностью гормонального

эффекта. Сущность последнего заключается в том, что молекула гормона,

которая несет информацию в мозг, не только формирует соответствующую

поведенческую реакцию, но и обеспечивает на уровне целого организма

ее реализацию. О бинарности действия гормона можно говорить лишь

в случаях, когда психические сдвиги и соматические изменения синхронизированы

во времени и направлены на достижение одной и той же конечной цели

- адаптации организма.

Можно

сказать, что гормон как информационный агент обладает двумя основными

характеристиками: содержательной, которая достигается за счет ситуации,

в которой действует личность, и ценностной, основанной на ее прошлом

опыте. Без этих двух характеристик гормон "слеп", поскольку

его влияние на психику проявляется лишь в конкретной индивидуально

значимой для личности ситуации… Можно

сказать, что гормон как информационный агент обладает двумя основными

характеристиками: содержательной, которая достигается за счет ситуации,

в которой действует личность, и ценностной, основанной на ее прошлом

опыте. Без этих двух характеристик гормон "слеп", поскольку

его влияние на психику проявляется лишь в конкретной индивидуально

значимой для личности ситуации…

Ряд пептидов

(например, TRH) оказываются эффективными лишь при вербальном сопровождении,

то есть слово содействует или же образует необходимые условия для

передачи информационного кода, содержащегося в речи, в информационный

код гормона. Таким образом, гамма-ситуации отличаются тем, что они

могут быть адекватно разрешены лишь при осознании ситуации…» Ряд пептидов

(например, TRH) оказываются эффективными лишь при вербальном сопровождении,

то есть слово содействует или же образует необходимые условия для

передачи информационного кода, содержащегося в речи, в информационный

код гормона. Таким образом, гамма-ситуации отличаются тем, что они

могут быть адекватно разрешены лишь при осознании ситуации…»

Опять

же, присутствие ситуационного, ценностного и личностного («индивидуально-значимого»)

факторов в воздействии гормонов является весьма показательным, поскольку

это присутствие самым прямым образом свидетельствует о способности

гормонов воздействовать не только на физиологию человека, но и на

его сущностную сферу, роль которой в гамма-ситуациях становится

уже едва ли не ключевой... Опять

же, присутствие ситуационного, ценностного и личностного («индивидуально-значимого»)

факторов в воздействии гормонов является весьма показательным, поскольку

это присутствие самым прямым образом свидетельствует о способности

гормонов воздействовать не только на физиологию человека, но и на

его сущностную сферу, роль которой в гамма-ситуациях становится

уже едва ли не ключевой...

Чуточку

подробнее остановимся на крайне знаменательном и важном для нас

моменте, который специально отмечает в своей статье также и А. И.

Белкин - на факторе зависимости бинарного действия гормона от «синхронизированности

во времени и направленности на достижение одной и той же конечной

цели - адаптации организма»... Чуточку

подробнее остановимся на крайне знаменательном и важном для нас

моменте, который специально отмечает в своей статье также и А. И.

Белкин - на факторе зависимости бинарного действия гормона от «синхронизированности

во времени и направленности на достижение одной и той же конечной

цели - адаптации организма»...

Дело

в том, что высшим приоритетом и главной целью человеческой жизни

является эволюционное развитие, которое, как известно, имеет негэнтропийную

(антиэнтропийную, эктропийную) направленность, обусловленную во

многом факторами адаптационного характера. И, судя по наблюдениям

А.И. Белкина, наши гормоны об этом прекрасно «знают»! А посему,

гормоны «помогают» нам лишь в том случае, если мы постоянно и неуклонно

движемся вперёд - в направлении эволюционного развития! Если же

человек в эволюционном отношении «пробуксовывает» и «пятится назад»

(останавливается в своём духовно-интеллектуальном росте, утрачивает

волевые качества, перестаёт эффективно работать на благо эволюции,

нравственно деградирует...), то здесь уже гормоны ему не помогают,

а только чётко регистрируют (соответствующим образом кодируют) всю

неблагополучную информацию о «сущностных сбоях» и «деградационных

дефектах» такой эволюционно-ущербной личности... Дело

в том, что высшим приоритетом и главной целью человеческой жизни

является эволюционное развитие, которое, как известно, имеет негэнтропийную

(антиэнтропийную, эктропийную) направленность, обусловленную во

многом факторами адаптационного характера. И, судя по наблюдениям

А.И. Белкина, наши гормоны об этом прекрасно «знают»! А посему,

гормоны «помогают» нам лишь в том случае, если мы постоянно и неуклонно

движемся вперёд - в направлении эволюционного развития! Если же

человек в эволюционном отношении «пробуксовывает» и «пятится назад»

(останавливается в своём духовно-интеллектуальном росте, утрачивает

волевые качества, перестаёт эффективно работать на благо эволюции,

нравственно деградирует...), то здесь уже гормоны ему не помогают,

а только чётко регистрируют (соответствующим образом кодируют) всю

неблагополучную информацию о «сущностных сбоях» и «деградационных

дефектах» такой эволюционно-ущербной личности...

Крайне

важным для нашего исследования представляется и тот факт, что сам

человек, как носитель гормонов в качестве информационной детерминанты,

семантику (смысл) информации, которую он получает от данной ситуационно-обусловленной

биохимической сигнализации, вполне может и не осознавать, но «знание»

об этой ситуации уже изначально содержится в самом гормоне, и конкретным

образом актуализируется в каждой из подобных ситуаций, то есть выявляется

в момент сопоставления этого «знания» с ценностной ориентацией (установкой)

человека. Ну а поскольку универсальный принцип обратной информационной

связи должен соблюдаться и здесь тоже, то ситуационно-обусловленное

сущностное поведение человека со своей стороны также способно влиять

на процессы «прозревания» некоторых видов его пока ещё «слепых»

гормонов, а точнее – на процессы структурирования этих гормонов

вполне определёнными информационными кодировками... Крайне

важным для нашего исследования представляется и тот факт, что сам

человек, как носитель гормонов в качестве информационной детерминанты,

семантику (смысл) информации, которую он получает от данной ситуационно-обусловленной

биохимической сигнализации, вполне может и не осознавать, но «знание»

об этой ситуации уже изначально содержится в самом гормоне, и конкретным

образом актуализируется в каждой из подобных ситуаций, то есть выявляется

в момент сопоставления этого «знания» с ценностной ориентацией (установкой)

человека. Ну а поскольку универсальный принцип обратной информационной

связи должен соблюдаться и здесь тоже, то ситуационно-обусловленное

сущностное поведение человека со своей стороны также способно влиять

на процессы «прозревания» некоторых видов его пока ещё «слепых»

гормонов, а точнее – на процессы структурирования этих гормонов

вполне определёнными информационными кодировками...

Таким

образом, закономерно и обоснованно возникает предположение о том,

что гормоны латентно наделены некими ситуационными кодами, которые

могут быть проявлены (активированы) лишь при вполне определённом

«ситуационно-поведенческом раскладе»... Ну а уже момент активация

кода «слепого» гормона моментом «прозрения» этого гормона как раз

и явится... Например, в случае упомянутого А. И. Белкиным «холостого

действия гормона роста», достаточно эффективным толчком для активации

кода этого гормона послужило соответствующее вербальное воздействие,

что может быть объяснено уже в контексте психолингвистики. [22] Таким

образом, закономерно и обоснованно возникает предположение о том,

что гормоны латентно наделены некими ситуационными кодами, которые

могут быть проявлены (активированы) лишь при вполне определённом

«ситуационно-поведенческом раскладе»... Ну а уже момент активация

кода «слепого» гормона моментом «прозрения» этого гормона как раз

и явится... Например, в случае упомянутого А. И. Белкиным «холостого

действия гормона роста», достаточно эффективным толчком для активации

кода этого гормона послужило соответствующее вербальное воздействие,

что может быть объяснено уже в контексте психолингвистики. [22]

3. Разработки

в области психолингвистики Джорджа Миллера и Ноама Хомского (особенно

его трансформационная грамматика, а также генеративная концепция,

включающая в себя Аспектонику и «GB-теорию» т.е. «Теорию управления

и связывания») используются в концепте ТСК весьма активно... Апеллируя

к представлениям о функциональной асимметрии полушарий головного

мозга в рассматриваемой нами статье «Гормоны и Бессознательное (Информационная

Роль Гормонов, Установка Личности и Ситуации)», профессор Белкин

обозначает буквой R («Ratio-Разум») левое полушарие головного мозга,

выполняющее преимущественно рационально-логические функции, которые

протекают в вербальной (языковой) форме, а заодно и соответствующую

этим функциям информацию (то есть набор сформулированных в вербальной

форме правил, стандартов поведения, запретов, социальных, религиозных,

производственных, семейно-бытовых норм, предписаний и пр.); а буквой

Е («Emotio-Чувство») – правое полушарие, выполняющее по преимуществу

функции эмоциональные, которые реализуются в различных чувственных

(зрительных, акустических, тактильных, вкусовых и т.п.) образах,

а заодно и совокупность относящейся к ним эмоциональной информации

(то есть набор разнообразных образов или их комбинаций). И вот,

введя эти рабочие обозначения, профессор Белкин пишет: 3. Разработки

в области психолингвистики Джорджа Миллера и Ноама Хомского (особенно

его трансформационная грамматика, а также генеративная концепция,

включающая в себя Аспектонику и «GB-теорию» т.е. «Теорию управления

и связывания») используются в концепте ТСК весьма активно... Апеллируя

к представлениям о функциональной асимметрии полушарий головного

мозга в рассматриваемой нами статье «Гормоны и Бессознательное (Информационная

Роль Гормонов, Установка Личности и Ситуации)», профессор Белкин

обозначает буквой R («Ratio-Разум») левое полушарие головного мозга,

выполняющее преимущественно рационально-логические функции, которые

протекают в вербальной (языковой) форме, а заодно и соответствующую

этим функциям информацию (то есть набор сформулированных в вербальной

форме правил, стандартов поведения, запретов, социальных, религиозных,

производственных, семейно-бытовых норм, предписаний и пр.); а буквой

Е («Emotio-Чувство») – правое полушарие, выполняющее по преимуществу

функции эмоциональные, которые реализуются в различных чувственных

(зрительных, акустических, тактильных, вкусовых и т.п.) образах,

а заодно и совокупность относящейся к ним эмоциональной информации

(то есть набор разнообразных образов или их комбинаций). И вот,

введя эти рабочие обозначения, профессор Белкин пишет:

«Принятые

здесь гипотезы, основанные на идее "право-левой" асимметрии,

позволяют интерпретировать всю проблему соотношения сознательного

и бессознательного как проблему установления связи R и Е информационных

систем, и главным образом как проблему контроля R-системы над Е-системой.

Одновременно становится ясно, что форма вербальной терапии, то есть

форма внушения пациенту мысли о необходимости изменения своего поведения,

по существу преследует цель передачи дополнительной R-информации,

необходимой для построения правильных Е-моделей, адекватных той

или иной конкретной ситуации.» «Принятые

здесь гипотезы, основанные на идее "право-левой" асимметрии,

позволяют интерпретировать всю проблему соотношения сознательного

и бессознательного как проблему установления связи R и Е информационных

систем, и главным образом как проблему контроля R-системы над Е-системой.

Одновременно становится ясно, что форма вербальной терапии, то есть

форма внушения пациенту мысли о необходимости изменения своего поведения,

по существу преследует цель передачи дополнительной R-информации,

необходимой для построения правильных Е-моделей, адекватных той

или иной конкретной ситуации.»

Воздействие

упомянутой профессором Белкиным вербальной R-информации на Е-систему

можно объяснить именно принципами психолингвистики, а в следующей

части настоящей статьи, посвящённой Коннекционизму и Когнитивной

Неврологии, будет дополнительно показано, что данное воздействие

связано также и с механизмами, которые через всё ту же информационную

обратную связь ассоциированы с процессами сущностного кодирования... Воздействие

упомянутой профессором Белкиным вербальной R-информации на Е-систему

можно объяснить именно принципами психолингвистики, а в следующей

части настоящей статьи, посвящённой Коннекционизму и Когнитивной

Неврологии, будет дополнительно показано, что данное воздействие

связано также и с механизмами, которые через всё ту же информационную

обратную связь ассоциированы с процессами сущностного кодирования...

4. Постулат

об особой форме кодирования информации в психике, который связан

с кодировочной концепцией Ментальной Репрезентации, выражен в концепте

ТСК сложной мультифакторной системой, в которой используются самые

различные форматы кодирования: 4. Постулат

об особой форме кодирования информации в психике, который связан

с кодировочной концепцией Ментальной Репрезентации, выражен в концепте

ТСК сложной мультифакторной системой, в которой используются самые

различные форматы кодирования:

08. В

математическом аппарате цифровой составляющей механизма сущностного

кодирования используется двоичный комплементарный код «0/1» (по

эволюционно-эпистемологическому принципу Колмогорова, предполагающему

обусловленность каждого конкретного этически значимого поступка

человека его спонтанным выбором между двумя «кодировочными альтернативами»:

«плохо/хорошо» или «зло/добро»). Сам же процесс сущностного кодирования

осуществляется по сложно-комплексному шестерично-девятеричному алгоритму,

отражающему антитезу «дольнее/горнее» и реализующемуся посредством

накопления взаимно аннигилируемых (кармически антиподных) элементов

- материальных «гравитонов» и духовных «фотонов». 08. В

математическом аппарате цифровой составляющей механизма сущностного

кодирования используется двоичный комплементарный код «0/1» (по

эволюционно-эпистемологическому принципу Колмогорова, предполагающему

обусловленность каждого конкретного этически значимого поступка

человека его спонтанным выбором между двумя «кодировочными альтернативами»:

«плохо/хорошо» или «зло/добро»). Сам же процесс сущностного кодирования

осуществляется по сложно-комплексному шестерично-девятеричному алгоритму,

отражающему антитезу «дольнее/горнее» и реализующемуся посредством

накопления взаимно аннигилируемых (кармически антиподных) элементов

- материальных «гравитонов» и духовных «фотонов».

В данном

алгоритме задействованы и одновременно применяются две кодировочные

схемы: В данном

алгоритме задействованы и одновременно применяются две кодировочные

схемы:

а) девятеричная

схема интеллектуально-психологической мотивации (по Эннеаграмме

и матрице Пифагора с элементами «Ars magna», «мозаики Пенроуза»

и каббалистическо-нумерологического «Древа Жизни», включающими троично-шестеричную

систему взращивания «Цветка Жизни»); а) девятеричная

схема интеллектуально-психологической мотивации (по Эннеаграмме

и матрице Пифагора с элементами «Ars magna», «мозаики Пенроуза»

и каббалистическо-нумерологического «Древа Жизни», включающими троично-шестеричную

систему взращивания «Цветка Жизни»);

б) двоично-шестеричная

схема ситуационного выбора (по Инь-Янь и И-Цзин). б) двоично-шестеричная

схема ситуационного выбора (по Инь-Янь и И-Цзин).

В свою

очередь, математический алгоритм шестерично-девятеричного ТСК-кодирования

основан на тернарном принципе (3х2, 3х3), отражающем общую объективную

тенденцию предпочтительности кодирования поступающей информации

посредством трёхградационных признаков, использования трёхпараметрических

механизмов и надёжной фиксации периодических событий при их трёхкратном

повторении, что хорошо прослеживается в различных паттернах мышления

и доминирует в известных феноменах культуры, искусства и бессознательной

сферы. Этот тернарный принцип представлен в ТСК тремя кодовыми позициями,

организованными «по схеме судоку», и коррелируется здесь с трёхфакторностью

семантического пространства, трёхмерностью перцептивного мира и

трёхуровневостью сигнальной системы организма - внечувственной,

сенсорной и семиотической. В свою

очередь, математический алгоритм шестерично-девятеричного ТСК-кодирования

основан на тернарном принципе (3х2, 3х3), отражающем общую объективную

тенденцию предпочтительности кодирования поступающей информации

посредством трёхградационных признаков, использования трёхпараметрических

механизмов и надёжной фиксации периодических событий при их трёхкратном

повторении, что хорошо прослеживается в различных паттернах мышления

и доминирует в известных феноменах культуры, искусства и бессознательной

сферы. Этот тернарный принцип представлен в ТСК тремя кодовыми позициями,

организованными «по схеме судоку», и коррелируется здесь с трёхфакторностью

семантического пространства, трёхмерностью перцептивного мира и

трёхуровневостью сигнальной системы организма - внечувственной,

сенсорной и семиотической.

09. Полная

семиотическая (знаково-символьная) система сущностного кодирования,

наряду с сугубо математическими (цифровыми) алгоритмами, включает

в себя также элементы образно-смысловые: графико-схематические и

цветовые структуры, мультиспиральные и фрактальные иерархические

конструкты, лингвистические тексты, звучащие мелодико-ритмо-гармонические

последовательности и т.д. Но и все эти элементы, в конечном итоге,

также сводятся к определённым цифровым кодам, аналогично тому, как

в современных технических устройствах к цифровым кодам сводится

всевозможная графическая, аудио, видео и любая другая информация.

[21] 09. Полная

семиотическая (знаково-символьная) система сущностного кодирования,

наряду с сугубо математическими (цифровыми) алгоритмами, включает

в себя также элементы образно-смысловые: графико-схематические и

цветовые структуры, мультиспиральные и фрактальные иерархические

конструкты, лингвистические тексты, звучащие мелодико-ритмо-гармонические

последовательности и т.д. Но и все эти элементы, в конечном итоге,

также сводятся к определённым цифровым кодам, аналогично тому, как

в современных технических устройствах к цифровым кодам сводится

всевозможная графическая, аудио, видео и любая другая информация.

[21]

5. Тот

факт, что когнитивисты прибегают к поддержке со стороны Генетической

психологии создателя теории когнитивного развития Жана Пиаже, а

также различных подходов из области Понимающей психологи, в том

числе - к наработкам Культурноисторической психологии, развиваемой

последователями школы Льва Семёновича Выготского, отражён и в концепте

ТСК напрямую… В рассматриваемой нами статье профессора Белкина Арон

Исаакович пишет: 5. Тот

факт, что когнитивисты прибегают к поддержке со стороны Генетической

психологии создателя теории когнитивного развития Жана Пиаже, а

также различных подходов из области Понимающей психологи, в том

числе - к наработкам Культурноисторической психологии, развиваемой

последователями школы Льва Семёновича Выготского, отражён и в концепте

ТСК напрямую… В рассматриваемой нами статье профессора Белкина Арон

Исаакович пишет:

«…Информационная

связь от Е к R также должна осуществляться через определенный материальный

носитель, и таким носителем, по-видимому, являются соединения с

эндорфиноподобными свойствами. Поскольку для реализации обратной

информационной связи не требуется большого разнообразия сигналов,

то вполне понятно, что такие соединения по своей структуре могут

не отличаться большим разнообразием. Здесь, кстати, таится ответ

и на вопрос, почему введение искусственных суррогатов эндорфинов,

например морфия, в организм без особой на то необходимости приводит

к разрушению рациональной сферы человека. «…Информационная

связь от Е к R также должна осуществляться через определенный материальный

носитель, и таким носителем, по-видимому, являются соединения с

эндорфиноподобными свойствами. Поскольку для реализации обратной

информационной связи не требуется большого разнообразия сигналов,

то вполне понятно, что такие соединения по своей структуре могут

не отличаться большим разнообразием. Здесь, кстати, таится ответ

и на вопрос, почему введение искусственных суррогатов эндорфинов,

например морфия, в организм без особой на то необходимости приводит

к разрушению рациональной сферы человека.

Дело

в том, что естественное «впрыскивание» эндорфинов строго нормировано

и является средством закрепления соответствующих рациональных, а

в целом и бинарных моделей, которые снова могут быть «задействованы»

в аналогичных гамма-ситуациях. Введение же суррогатов при отсутствии

реальных ситуаций, об устранении которых эти «впрыскивания» свидетельствовали

бы, приводит к уничтожению, «стиранию» соответствующих рациональных

моделей, следовательно, и к разрушению всей информационной R-подсистемы...»

[22] Дело

в том, что естественное «впрыскивание» эндорфинов строго нормировано

и является средством закрепления соответствующих рациональных, а

в целом и бинарных моделей, которые снова могут быть «задействованы»

в аналогичных гамма-ситуациях. Введение же суррогатов при отсутствии

реальных ситуаций, об устранении которых эти «впрыскивания» свидетельствовали

бы, приводит к уничтожению, «стиранию» соответствующих рациональных

моделей, следовательно, и к разрушению всей информационной R-подсистемы...»

[22]

Конечно,

об эндорфинах, которые, из-за их способности вызывать у человека

ощущение «восторга», «эйфории», «парения», образно называют иногда

гормонами «удовольствия», «радости», «счастья»…, профессор Белкин

заговорил здесь неслучайно... Являясь важнейшей противострессовой

и противоболевой структурой организма, эндорфинная система на глубоком

нейроэндокринном уровне формирует эмоции человека и регулирует различные

параметры восприятия им поступающей извне «эмоциональной информации»...

Местом синтеза эндорфинов являются клетки головного мозга, что обуславливает

теснейшую связь эндорфинной системы с центральной нервной системой

организма. Благодаря всему этому, эндорфины «командуют» многими

другими нейроэндокринными процессами в организме, и, как следствие,

выполняют ключевые информационные функции именно в контексте наиболее

важных (в том числе - этически обусловленных) сущностных ситуаций...

Ну а в связи с рассуждениями А. И. Белкина о «естественном и суррогатном

впрыскивании эндорфинов» хочется провести аналогию со следующей

«сущностной антитезой»: мораль объективная (жизненная, бытийная)

- в противоположность морали субъективной («фарисейской», «книжнической»)...

Ведь из Культурноисторической психологии, да и из самой жизни, хорошо

известно, что регулярное «впрыскивание» в сознание людей «суррогатной

морали», то есть голословное (не имеющее никакого реального бытийного

наполнения) декларирование этических ценностей, приводит к результатам

прямо противоположным – к нравственной деградации и отдельных людей,

и всего общества в целом... В этой связи, уместно отметить здесь

и тот факт, что, согласно Жану Пиаже, дети усваивают моральные принципы

в «живой среде» своих сверстников – независимо и даже в противовес

идеологическим (семейным и культурным) нормам общества и предписаниям

властей, что хорошо согласуется с положениями основанной на концепте

ТСК этической доктрины... [18] Конечно,

об эндорфинах, которые, из-за их способности вызывать у человека

ощущение «восторга», «эйфории», «парения», образно называют иногда

гормонами «удовольствия», «радости», «счастья»…, профессор Белкин

заговорил здесь неслучайно... Являясь важнейшей противострессовой

и противоболевой структурой организма, эндорфинная система на глубоком

нейроэндокринном уровне формирует эмоции человека и регулирует различные

параметры восприятия им поступающей извне «эмоциональной информации»...

Местом синтеза эндорфинов являются клетки головного мозга, что обуславливает

теснейшую связь эндорфинной системы с центральной нервной системой

организма. Благодаря всему этому, эндорфины «командуют» многими

другими нейроэндокринными процессами в организме, и, как следствие,

выполняют ключевые информационные функции именно в контексте наиболее

важных (в том числе - этически обусловленных) сущностных ситуаций...

Ну а в связи с рассуждениями А. И. Белкина о «естественном и суррогатном

впрыскивании эндорфинов» хочется провести аналогию со следующей

«сущностной антитезой»: мораль объективная (жизненная, бытийная)

- в противоположность морали субъективной («фарисейской», «книжнической»)...

Ведь из Культурноисторической психологии, да и из самой жизни, хорошо

известно, что регулярное «впрыскивание» в сознание людей «суррогатной

морали», то есть голословное (не имеющее никакого реального бытийного

наполнения) декларирование этических ценностей, приводит к результатам

прямо противоположным – к нравственной деградации и отдельных людей,

и всего общества в целом... В этой связи, уместно отметить здесь

и тот факт, что, согласно Жану Пиаже, дети усваивают моральные принципы

в «живой среде» своих сверстников – независимо и даже в противовес

идеологическим (семейным и культурным) нормам общества и предписаниям

властей, что хорошо согласуется с положениями основанной на концепте

ТСК этической доктрины... [18]

6. В

заключение же этой Части настоящей статьи выскажем несколько более

общих мировоззренческих инференций, прибегнув для этого к «когнитивистскому